この記事は2018年7月1日に作成されたものです

6月30日(土)10時30分〜12時に

多聞台サイエンスカフェ第4回

「神戸の大地の成り立ちと生い立ち」

〜地震から読み解く垂水の自然史200万年〜

が開催されました。

講師は先日、NHKのブラタモリ「神戸編」にも出演された、神戸親和女子大学の觜本格先生です。

先生は、長らく神戸市立中学の教師をされながら、地質の研究を続けて来られました。

神戸ではたくさんのニュータウンが開発されました。工事のさい地層がむき出しになった現場に赴かれ、コツコツとデータを収集されてきておられます。

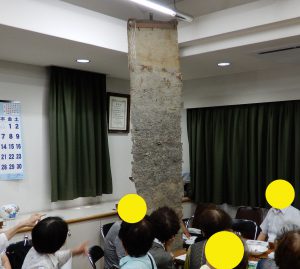

この天井からぶら下がっている巻物のような物は、先生が発掘された地層を布に貼り付けたものです。神戸市垂水区から西区にかけて、垂水警察から学園都市に向かう、現在ヤマダ電機のあるあたりの地層です。

近くで見ると、貝がいっぱいあります。

発掘したあたりが海の底であったということがよくわかります。

今から100万年前頃から六甲山の隆起と大阪湾の沈降が激しくなり、10万年ごとに氷期(寒冷期)と間氷期(温暖期)が繰り返されるたびに、間氷期には氷が解けて海水面が上昇(海進)し、50万年前は多聞台付近は海の底だったことがわかりました。

そして氷期になると海水面は後退(海退)し、その繰り返しによって現在の垂水区の起伏に富んだ坂の多い地形が形成されたそうです。

こういう発掘・調査を続けられた結果、先生はアケボノゾウ(アカシゾウ)を発見・発掘されました。

アケボノゾウ(アカシゾウ)の骨格標本(神戸市埋蔵文化財センターのページ)

多聞台のあたりの地質は「大阪層群」で、須磨の高塚台のあたりは「神戸層群」が出てきているとのこと。

なお後半に地震のお話もありました。

神戸のあたりでは、1000年ごとくらいに1度、大きな地震があると。

1995年に阪神淡路大震災があったわけですが、その21年前、1974年に神戸市企画局が「神戸と地震」という調査報告を出しており、そこには

「将来、都市直下型の大地震が発生する可能性はあり、その時には断層付近で亀裂変位がおこり、壊滅的な被害を受けることは間違いない」

と書かれていたそうです。また報道もされました。しかし行政の方も、一般市民もこの提言をしっかり受け止める人はいなかったと。

確かに、私自身も「神戸では地震は起こらない」と当時信じていましたね。

觜本先生は

「自然にはかなわない。しかし準備して被害を小さくすることはできるのだ」

ということを伝えて下さいました。肝に銘じたいと思います。

最後に、NHKのブラタモリに出演された時のこぼれ話もして下さり、活発な質疑応答もされました。

ケーキを頂きながらの楽しいい1時間半でした。。